.png)

Face à la saturation foncière, le photovoltaïque linéaire est une solution innovante. Il consiste à installer des panneaux solaires le long ou sur des infrastructures existantes (voies ferrées, autoroutes, routes, pistes cyclables, canaux, etc.) plutôt que sur des surfaces (fermes solaires, toitures). Selon l'étude AREP-CNR son potentiel national serait considérable : 35 GWc , soit 38 TWh/an (8,5 % de la consommation électrique française). En 2024, la production solaire totale en France était de 24,5 TWh.

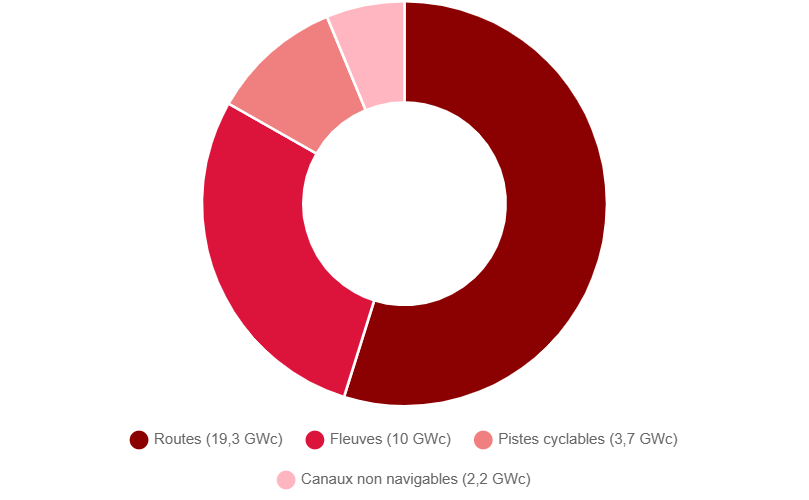

Répartition du potentiel photovoltaïque linéaire français

Potentiel total : 35 GWc • Source : Étude AREP-CNR, mai 2025

Défis technologiques

Adapter les PV aux contraintes de chaque infrastructure est complexe. Sur les voies ferrées, deux philosophies s'opposent : les systèmes réversibles, comme le prototype Solveig développé par AREP pour la SNCF, et les solutions permanentes, comme Sun-Ways en Suisse, qui installe les PV directement entre les rails. Les contraintes mécaniques et de maintenance sont considérables (vibrations, dilatations, chocs, etc.).

Mais c’est l'intégration électrique qui représente le défi majeur pour le solaire linéaire. Si l'injection dans le réseau public est globalement maîtrisée, l'alimentation directe du réseau de traction ferroviaire requiert encore des développements (électronique de puissance notamment). Cette innovation pourrait transformer les infrastructures ferroviaires en "smart grids", réduisant significativement leur dépendance au réseau électrique national.

Complexités réglementaires

Le déploiement du photovoltaïque linéaire s'inscrit dans un paysage réglementaire complexe, à l'intersection du droit de l'urbanisme, de réglementations différentes (ferroviaire, routière, fluviale…) et des politiques énergétiques. La loi APER de 2023 est un accélérateur : elle encourage explicitement l'installation de PV "le long des autoroutes et à proximité des grandes infrastructures", privilégie la valorisation des zones déjà artificialisées et ouvre la voie à une simplification administrative.

Contrairement au photovoltaïque au sol classique, soumis à déclaration préalable ou permis de construire (> 1 MWc), le photovoltaïque linéaire relève de procédures spécifiques liées à la modification d'infrastructures existantes, avec des enjeux multiples (patrimoniaux, paysagers, d’acceptabilité sociétale…).

Un cadre réglementaire spécifique (permis, conditions d'injection dans les réseaux, responsabilités en matière de maintenance et de sécurité…) permettrait de lever ces freins.

Modèles économiques dopés au foncier

Le foncier est l’avantage compétitif majeur du solaire linéaire. Il en révolutionne l'équation économique en valorisant des espaces jusqu'alors improductifs. Par ailleurs, il représente, pour les gestionnaires d'infrastructures, une opportunité de diversification des revenus tout en contribuant à leurs objectifs de décarbonation.

Le potentiel français est considérable : 30 000 km de voies ferrées, 12 000 d'autoroutes, des milliers de km de canaux et d'infrastructures aéroportuaires.

SNCF vise 1000 MWc de capacités solaires d'ici 2030 et inclut le ferrovoltaïque dans sa stratégie globale. En Suisse, Sun-Ways estime qu'un déploiement sur l'ensemble du réseau ferré pourrait générer 1 TWh annuel.

Les modèles économiques varient selon les configurations. L'injection réseau, techniquement plus simple, permet de bénéficier des tarifs d'achat garantis ou de vendre sur le marché. L'autoconsommation (alimentation des équipements ferroviaires, éclairage autoroutier, systèmes de signalisation) requiert des investissements plus lourds.

Caderousse, laboratoire du solaire linéaire français

Installé sur la véloroute ViaRhôna dans le Vaucluse, le parc photovoltaïque linéaire de Caderousse, (projet "Ophélia") est un démonstrateur de 1 MWc sur 900 mètres porté par un consortium industriel (CNR, maître d'ouvrage avec Nexans, Schneider Electric, SNCF et SuperGrid Institute). Mis en service cet été avec une phase expérimentale jusqu'en 2028, il vise à valider la réplicabilité sur "des axes de plusieurs km".

Soutenu par France 2030 et l'ADEME, il comporte une innovation technologique majeure : son architecture électrique en courant continu moyenne tension (MVDC 10 000 V) qui résout le défi des pertes énergétiques sur longues distances. Le système intègre des transformateurs électroniques DC développés par SuperGrid Institute (rendement > 99%), des appareillages de protection Schneider Electric pilotables à distance, et des câbles MVDC Nexans partiellement recyclés.

Perspectives

Au-delà des expérimentations (en France, Suisse, Allemagne, Etats-Unis, Japon…) le déploiement suppose d’importants investissements en R&D, la standardisation des équipements et des procédures d'installation et de maintenance, et une clarification réglementaire.